Empat Konteks Ruang Politik Pertama Dito

— Manshur Zikri

Konteks #1: Ruang Politik Pertama

Seminggu setelah mendengar gagasannya tentang “Ruang Politik Pertama Bernama Rumah”, hal pertama yang saya konfirmasi ulang ke Dito adalah bagaimana dia pribadi menerjemahkan—atau, setidaknya, apa saja aspek yang ia jangkau untuk mengartikulasikan—politik di dalam kerangka artistik dari proyek tunggalnya ini?

Bercermin pada pamerannya di tahun 2017 yang berjudul sama,[1] Dito menyatakan bahwa politik adalah masalah hak dan kewajiban yang berakar pada persoalan peran. Keduanya saling berhubungan meskipun masing-masing mempunyai manifestasi yang unik dan bergantung pada bagaimana suatu subjek bersikap terhadap ruang yang membentuk—sekaligus dibentuk oleh—realitas politik tersebut. Dalam rangka memeriksa hubungan antara hak dan kewajiban itulah, proyek ini juga berorientasi ke penyelidikan atas “politik ruang” dari “ruang politik”. Dito memilih ruang di lingkup terkecil: rumah.

Bagi Dito, setiap ruang pada dasarnya mempunyai tuntutan dan kuasanya sendiri. Berbicara tentang rumah, misalnya, kita akan bertemu dengan istilah “kepala rumah tangga”—ada pihak yang mempunyai wewenang untuk mengatur atau hak milik atas rumah tersebut. Artinya, di dalam setiap rumah, juga ada otoritas dan hubungan kekuasaan. Proyek “Ruang Politik Pertama Bernama Rumah” Dito yang pertama itu, bisa dibilang, menawarkan sebuah pendekatan artistik untuk merefleksikan proporsi peran, sekaligus spekulasi mengenai imajinasi setiap subjek yang ada di dalam “rumah”, yang dengan begitu akan mencuatkan sebuah gambaran tentang relasi kuasa yang bekerja di dalamnya.

Eksperimen Dito dalam “membongkar proporsi peran” dan “menduga imajinasi” orang-orang atas rumah—baik rumah dalam pengertian material (fisik)-nya maupun dalam kedudukan konseptualnya—tersebut dibenturkan dengan realitas historis[2] dan realitas kontemporer[3] Cemeti kala itu, yaitu tahun 2017. Tampil dalam bentuk pameran—di galeri dengan narasi yang begitu khas semacam Cemeti—dan melibatkan sejumlah kolektif, proyek ini pada akhirnya menghadirkan modus dekonstruktif terhadap bukan hanya anatomi ruang tetapi juga posisi sosial sebuah lembaga kesenian.

“Rumah” dalam proyek tersebut adalah kacamata pertama untuk mengurai bagaimana sebuah “ruang politik” bisa menciptakan “politik”-nya sendiri (misalnya, bagaimana sebuah lembaga sosial/kultural menciptakan politiknya) di tengah-tengah jejaring praktik para pegiat yang menjadi subjek-subjek yang berkepentingan dengan ruang tersebut. Bagi Dito, usaha untuk mengurai—atau sebut saja menginvestigasi—mekanisme rumah (sebagai ruang politik) itu menjadi dasar perangkaian ekspresi juga intervensi seni untuk mencermati kemapaman Cemeti dari segi politik arsitektural. Bahkan, Dito mengambil keputusan-keputusan yang cukup ekstrem—menurut sudut pandang pengurus harian Cemeti, tentu saja—di ranah artistik: ia menaruh satu-dua karya instalasi yang menggugah area dapur produksi atau zona-zona lainnya di gedung Cemeti yang tidak biasa dijamah publik galeri tersebut. Sedikit informasi untuk Anda, Dito mengaku kepada saya, sejarah Cemeti yang dahulunya adalah rumah-yang-sebagian-ruangnya-difungsikan-sebagai-galeri merupakan alasan utama Dito menapak tilas dan memikirkan kembali signifikansi Cemeti di mata para pelaku kesenian kontemporer.

Menariknya, upaya Dito dalam menerjemahkan karakter-karakter politis dari arsitektur rumah, ternyata, memengaruhi bagaimana ia memilih bahasa visual untuk karya-karyanya di pameran tersebut. Yang paling menggiring dugaan kita ke arah ini ialah karya video instalasi multikanalnya yang berjudul Role, Space Division, and a Conversation That Turns into Noises, yang menampilkan performans Dito bersama pasangannya menyapu lantai di sebuah ruangan kosong. Dito menjelaskan kepada saya bahwa ruangan tersebut adalah salah satu ruangan yang ada di galeri Cemeti. Dia memilih ruang itu karena visual lantainya sama dengan visual lantai di salah satu bagian rumahnya. Karena penekanan artistik di dalam proyek pamerannya adalah ruang, bidikan jarak jauh (long shot) kamera yang statis bisa diduga sengaja ia pilih untuk menegaskan hal itu secara visual, terlebih jika kita menyadari bahwa tidak ada benda apa pun di ruang yang “dipanggungkan” oleh Dito ke dalam karya video performance-nya. Performa kedua subjek (Dito dan pasangannya), sebagai elemen pendukung gagasan (me)-ruang, ditampilkan secara utuh (full body); adegan ini menguatkan informasi tentang zona gerak tubuh (yang dibingkai video) terhadap ruangnya.

Dari semua rutinitas sehari-hari di dalam rumah, visual dari aksi menyapu agaknya merupakan aksi yang paling menunjukkan performa utuh dari tubuh (dalam artian, dari kepala hingga kaki, semuanya ditampakkan). Intensinya bisa jadi akan berbeda jika performa tubuh itu dilakukan di dapur. Keberadaan dan karakter ruangan dapur, mungkin saja, dalam sudut pandang Dito, tak mendukung tampilan tubuh yang menyeluruh, mengingat rutinitas di dapur tidak mengandaikan ketiadaan benda-benda lain yang mengisi—kalau bukan memenuhi—ruang. Bukan dapur, namanya, kan, kalau tak ada kompor dan bak cuci piring?

Sementara itu, meskipun umumnya dilakukan di dalam ruang yang berisi benda-benda lain, aktivitas menyapu “mengandaikan” bagian-bagian yang memang perlu dikosongkan (dibersihkan)—untuk menyapu sampah, tak jarang kita harus menggeser benda-benda atau mengosongkan ruangan terlebih dahulu demi memudahkan proses menyapu.

Ilustrasi di atas menjelaskan apa yang tadi saya sebut “investigasi atas politik ruang dari rumah memengaruhi politik visual si seniman”. Penerapan metode investigasi semacam ini di galeri Cemeti, dalam rangka pameran “Ruang Politik Pertama Bernama Rumah”, kiranya, juga memengaruhi bagaimana dan di mana Dito kemudian meletakkan karya-karyanya. Mempertahankan kerangka dasar proyeknya, yaitu “membongkar rumah” dan “menduga imajinasi para subjek di dalamnya”, Dito pun menerabas batas-batas ruang presentasi gedung Cemeti kala itu. Dia dengan sengaja memilih beberapa ruang yang biasanya memang tidak pernah digunakan sebagai tempat memajang karya untuk acara pameran. Dua di antaranya adalah stockroom (ruang untuk memajang karya-karya seni yang sedang dijual) dan ruang kerja/kantor staf Cemeti.

Di stockroom,Dito meletakkan karya video tiga kanal, berjudul Domestic Resources Department, yang berbicara mengenai sumber daya energi untuk kebutuhan rumah tangga (domestik), yang dia simbolkan lewat visual api (dapur), air (ruang keluarga), dan listrik (kamar tidur). Sumber daya ini penting dalam pengelolaan sistem operasional sebuah rumah/bangunan. Dengan kata lain, pemilihan stockroom sebagai ruang presentasi video itu, bisa dibilang, adalah hal yang politis, karena sama-sama berkaitan dengan ekonomi dan prasyarat perbekalan rumah tangga. Sehubungan dengan konteks Cemeti sebagai galeri seni, peletakan karya instalasi video di stockroom itu juga bisa menjadi pernyataan yang cynical karena, sebagaimana bisa kita tangkap, betapa “ruang pasar” sengaja ia “ganggu” dengan menghadirkan peristiwa/objek seni yang kritikal (yaitu, pameran itu sendiri).

Sementara, karya yang diinstal di dalam ruang kerja/kantor staf Cemeti adalah sebuah bangku. Konsepnya sederhana saja, tetapi cukup polemis: setiap pengunjung pameran berhak duduk di bangku itu (jika mereka mau) sehingga bangku—karya berbasis objek— tersebut dengan sendirinya sedang dan akan mengganggu rutinitas para staf Cemeti sehari-hari. Koreografi yang diciptakan oleh keberadaan karya ini mewakili spekulasi tentang bagaimana dan sejauh apa sebuah peristiwa presentasi karya dapat merambah ranah-ranah yang tidak biasa, baik dalam sudut pandang seniman, penonton/pengunjung pameran, maupun lembaga penyelenggara—atau bahkan Kanon yang memayungi—pameran itu.

Ekstrem, memang, tetapi terbilang menarik karena membuka kemungkinan bagi publik seni untuk meleburkan batas-batas ruang presentasi dari sebuah galeri, termasuk juga alur produksi dan wacana pengurasian pameran.

Konteks #2: Politik [Produksi] Ruang

Untuk mencermati lebih jauh “eksperimen metodis” Dito dalam menafsir “ruang politik” yang ia sebut rumah itu, saya menawarkan penggunaan konsep tritunggal-nya Henri Lefebvre (1991) tentang “produksi ruang”. Lefebvre mengemukakan bahwa ada tiga momen yang terinterkoneksi satu sama lain ketika sebuah ruang diproduksi. Pertama, spatial practice—praktik sosial yang meruang sebagai dasar untuk merasakan dan mengetahui (to perceive) ruang; bagaimana perilaku dan naluri (instinct) kita terhadap ruang. Kedua, representations of space—ruang yang dikonseptualisasi dan dipahami (conceived) oleh para pembuat (misalnya, insinyur dan arsitek), pengamat (misalnya, ahli tata kota dan aktivis lingkungan), dan juga teknokrat (tentu saja, penguasa dan staf-staf ahlinya); bagaimana mereka mengidentifikasi ruang berdasarkan nalar, pikiran, dan akal (intellect). Lalu yang ketiga, representational spaces—”ruang sebagaimana dijalani secara langsung melalui citra-citra dan simbol-simbol terkait” (hal. 39); bagaimana para penghuni/pengguna mendeskripsikan dan menggunakan ruang yang mereka alami, serta bagaimana imajinasi mereka berupaya mengubah dan menyesuaikan ruang-ruang itu.[4]

Sementara karya instalasi video performance yang saya sebut pertama kali lebih cenderung mewakili perbincangan kita mengenai “perilaku spasial atas ruang”, dan dua karya yang saya singgung setelahnya, yang menggugah dapur-dapur Cemeti itu, merupakan eksperimen untuk ‘mengobrak-abrik’ “konsepsi intelektual atas ruang”, kita bisa mengajukan video esaistik Dito yang berjudul The First Political Space Called Home sebagai karya yang membingkai soal “imajinasi penghuni atas ruang (dalam hal ini, rumah)”.

Sebelum mengulasnya lebih jauh, saya ingin menjelaskan juga bahwa, tentunya, masing-masing karya tidak berbicara secara kaku; bukan berarti mereka serta-merta membicarakan satu saja dari konsep tiga serangkai (“dirasakan-dipahami-dialami”) yang digagas Lefebvre. Sebab, ketiga elemen tersebut pada dasarnya tidak bisa berdiri sendiri.

Role, Space Division, and a Conversation That Turns into Noises, meskipun dalam proporsi yang kecil, sebenarnya juga membicarakan esensi ruang sehubungan dengan bagaimana ruang ditetapkan atau diidentifikasi oleh si pemilik wewenang atas ruang—ini berkaitan dengan elemen kedua.[5] Penempatan video multikanal “menyapu ruang kosong” di dalam salah satu gudang di gedung Cemeti itu menunjukkan fokus Dito dalam mengurai politik peran (siapa yang melakukan apa di mana), serta logika dan konsepsi keseharian yang mengindikasikan fungsi-fungsi ruang. Begitu pula video tentang sumber daya rumah tangga, dan objek instalatif bangku kosong, yang dalam tingkatan tertentu, telah menyela rutinitas sehari-hari penghuni Cemeti dalam mengenali ruang mereka—ini berkaitan dengan elemen pertama.[6] Praktik spasial, atau kebiasaan tata ruang yang ada, diganggu oleh kehadiran.

Dan, ya…, ketiganya (video performance, video api-air-listrik, dan bangku kosong) juga menyinggung perihal sistem non-verbal yang melapisi, atau menyelimuti, atau menjadi citra keberadaan fisik baik rumah (yang secara personal dikenal oleh Dito; dalam hal ini ialah rumahnya pribadi) maupun galeri Cemeti (yang secara sosiokultural dimaknai oleh Dito: sebagai pranata kesenian yang penting), yang di dalam sistem itulah pusaran-pusaran afektif dan lokus-lokus gairah, aksi, dan situasi-situasi-yang-teralami berada (dan mengada) sebagai suatu jaringan citra dan simbol yang demikian kompleks.[7]

Di situ, dapat kita perhatikan bahwa hasil pembedahan karakteristik yang politis atas rumah pribadi dielaborasi atau diperkaya dengan cara “diinstal” ke beberapa ruang di galeri dalam rangka membedah karakteristik yang politis dari galeri tersebut. Artinya, selain menjadi kacamata pertama, “rumah” (pribadi) adalah pisau metodis Dito untuk mendisrupsi ruang politik yang lain. Hal ini berkaitan dengan makna, juga dengan bagaimana subjek memaknai ruang—bagaimana Dito memaknai rumahnya, di satu sisi, dan Cemeti, di sisi yang lain; serta bagaimana ia menarik hubungan itu semua dengan kemungkinan-kemungkinan makna lainnya yang dimiliki/dihasilkan oleh publik terkait dengan fungsi dan posisi sosiokultural galeri Cemeti.

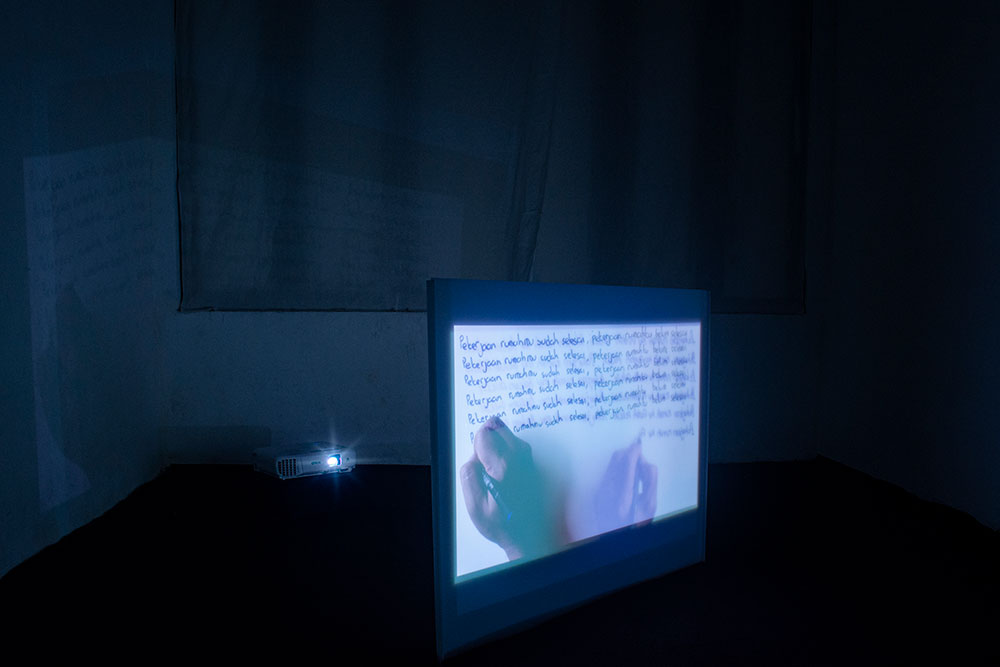

Video esai The First Political Space Called Home, yang diinstal di dalam sebuah gudang yang berbeda dengan gudang tempat dipamerkannya video performance, adalah narasi tentang penggambaran ideal dari seorang pengguna (pemilik ruang) akan ruang idamannya (rumahnya). Narasi itu diujarkan lewat ilustrasi yang, kiranya, juga “representasional” karena penekanan gaya ungkapnya pada Teks[8]. Mungkin inilah karya yang bisa kita tarik sebagai contoh untuk menyertakan istilah meta-[representational space][9]—setidaknya dalam kerangka analitis yang saya gunakan ketika meninjau proyek Dito tiga tahun lalu itu.

Di dalam video The First Political Space Called Home, kita melihat tangan orang menggambar denah rumah, seakan-akan bertindak sebagai ilustrator yang menjelaskan tuturan laki-laki yang bercerita tentang pengalamannya mengimpikan, memiliki, dan mengembangkan rumah yang ideal bagi keluarganya. Penggambaran tentang rumah yang diingat dan dimaknai tersebut, pada dasarnya, merupakan representasional karena kesadaran fisikal akan ruang ditransformasi ke dalam bahasa garis dan simbol. Sementara, denah itu sendiri diungkai bukan dari sudut pandang ahli ataupun teknokrat, melainkan dari sudut pandang penggunanya. Artinya, video itu mendeskripsikan bagaimana suatu ruang dilekatkan nilai-nilai oleh penggunanya, dan apa nilai-nilai yang dilekatkannya itu.[10]

Konteks #3: Melampaui Ruang Politik yang Lampau

Saya rasa, video The First Political Space Called Home dapat menjadi jembatan bagi kita untuk kini melihat proyek “Ruang Politik Pertama Bernama Rumah” Dito yang kedua, yang presentasinya dihelat dalam bentuk pameran di Mes 56 pada bulan November 2020. Yang membedakannya dengan pameran di tahun 2017 adalah intensi pameran: tidak ada lagi upaya mengganggu ruang galeri. Alih-alih mengkritisi perilaku spasial subjek atas ruang, atau mempertanyakan konsepsi intelektual mengenai ruang, atau membingkai imajinasi-imajinasi yang ingin mengubah atau menyesuaikan ruang, proyek “sekuel”—kalau boleh saya menyebutnya demikian—ini justru berbicara tentang rumah sebagai titik temu komunikasi politik di antara subjek-subjek yang mendiaminya; juga tentang bagaimana komunikasi yang berlangsung itu berhubungan dengan ketiga momen (praktik spasial, representasi ruang, dan ruang representasi) di dalam proses produksi “ruang politik bernama rumah”.

Dito mencoba melompati dinding-dinding rumah yang ia kenal selama ini untuk mengenali kembali subjek-subjek di dalam rumah dengan cara yang berbeda. Demi hal itu, selain tetap menggunakan kacamata proyek bagian pertamanya, yaitu “rumah” itu sendiri, pada bagian kedua proyeknya ini Dito juga mendekati perihal politik melalui “memori”. Di sini, kita tidak lagi berdiskusi mengenai hal yang semata spasial, tetapi juga temporal.

Karya video yang terakhir kali saya sebut menghadirkan konteks politik pembangunan rezim Orba dalam menata ruang sosial warga negaranya. Periode 1970 – 1980-an (Pelita II – IV), bisa dibilang, adalah periode pembangunan yang dari sana kita bisa melihat bagaimana negara menjalankan suatu mekanisme kontrol melalui produksi ruang secara terpusat lewat ilusi pemerataan kesejahteraan dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Video tersebut, dengan kata lain, juga membingkai fenomena dari apa yang oleh Lefebvre disebut “ruang abstrak”—ruang homogen yang lahir dari logika kuasa neo-kapitalistik. Namun begitu, sebagai sebuah hasil kerja artistik, karya video Dito tersebut bukanlah narasi pasif. Video itu hadir sebagai ungkapan performatif yang menghadapkan kita pada dua kutub yang saling bertegangan: indeks mengenai fakta sosio-historis Perumnas, pada satu sisi, dan bahasa personal yang muncul dari hasrat imajinatif si pemilik rumah terhadap rumah yang ia ceritakan, di sisi yang lain, yang mana hal ini punya potensi untuk menjadi disruptif. Tegangan antara kedua sisi itu membuat substansi video ini menjadi dinamis, terutama karena ia sangat kontekstual dan relasional, sehingga menjembatani kita untuk melangkah lebih jauh: “politik ruang” yang kita alami sehari-harinya di dalam “ruang politk” (yang dalam studi kasus Dito adalah “rumah”) sebenarnya memiliki hubungan dengan jaringan politik yang lebih besar—sebagian besarnya bahkan berkaitan dengan politik kekuasaan negara.

Lantas, bagaimana “memori” menjadi pendekatan penting dalam proyek ini?

Dalam lingkup keluarga batih umumnya, rumah adalah ruang pertemuan bagi setidaknya dua generasi: orang tua dan anak. Bentuk hubungan antargenerasi ini, dalam hipotesis Dito, dipengaruhi oleh tata ruang rumah. Komunikasi yang terjadi bisa berbeda-beda di setiap ruang, baik dari sisi kesepakatan formal maupun penerapan informalnya. Yang saya maksud “komunikasi” bukan hanya tentang interaksi antara ayah, ibu, dan anak, tetapi juga antara masing-masing subjek itu dengan lingkungannya—dengan ruang-ruang representasional-nya. Jika praktik spasial (spatial practice) berhubungan dengan fleksibilitas motorik dan kapasitas jasmaniah, ruang-ruang representasional (representational spaces) berkaitan dengan intensitas interpretasi setiap subjek atas representasi-representasi ruang (representations of space) yang diterimanya. Maka, dalam konteks keberadaan rumah, cara suatu kuasa politik (otoritas) hadir pada, dihadirkan oleh, dan menghadirkan rumah juga akan menentukan bagaimana penghuni/pengguna rumah menjalani hari-harinya di dalam “ruang politik” tersebut.

Bagaimana seorang anak berinteraksi dengan ruang keluarga, ruang tamu, kamar tidurnya sendiri, kamar tidur orang tuanya, dapur, dan kamar mandi…? Bagaimana ayah dan ibu berinteraksi dengan ruang-ruang internal dan eksternal rumah? Apa yang berubah ketika salah satu dari anggota itu pergi meninggalkan rumah, atau jika ada anggota baru yang bergabung ke dalam keluarga? Itu semua bisa jadi akan merepresentasikan—atau terepresentasikan dalam— model atau substansi komunikasi yang dilakukan masing-masing anggota keluarga dengan anggota lainnya di dalam rumah. Sebab, mobilitas dalam ruang juga menentukan intensitas pertemuan—ruang pun menentukan gerak. Namun begitu, kita bisa paham bahwa praktik spasial bersifat sementara; otomatisitas gerak tubuh terhadap ruang bergantung pada tata interior ruangnya; jika tata ruang berubah, ritme praktik spasial pun ikut berubah. Sedangkan nilai yang melekat (atau yang dilekatkan oleh si pengguna) pada ruang, dapat bertahan lebih lama meskipun interior ruang telah berganti. Jika pun nilai-nilai itu hilang sama sekali (dengan kata lain, ruang representasional menjadi subordinat terhadap representasi-representasi ruang yang baru—yang seiring waktu mendominasi seisi rumah), memori subjek akan mengabadikannya. Dengan kata lain, narasi politik di dalam rumah justru dapat mengalami reproduksi seiring dengan adaptasinya terhadap representasi-representasi ruang yang baru. Di dalam proses adaptasi-adaptasi inilah tersisa jejak-jejak representasi-representasi ruang lama (representasi ruang lampau). Dalam kasus Perumnas (yang jadi bagian dari Program Pelita II-nya Orba), misalnya, narasi yang tercipta dari semua interaksi subjek terhadap ruang internal dan eksternal rumah, serta interaksinya dengan subjek-subjek lain di sekitaran rumah, akan tetap hadir, entah sebagai trauma ataupun sebagai tanya.

Relasi sosial antar-penghuni yang terbentuk dalam mekanisme produksi “ruang politik” bernama rumah itu adalah buah dari gejala sosial, ekonomi, dan politik di luar rumah. Dalam hal ini, rumah adalah bagian dari ruang sosial yang lebih besar lagi. Terlepas apakah langsung atau tidak suatu gejala di luar rumah berpengaruh pada subjek-subjek penghuni rumah, kausalitasnya dapat berkembang dan mendudukkan representations of space dan representational spaces ke dalam suatu kontestasi—konflik. Di situ, negosiasi antara “ketetapan konseptual” dan “interpretasi personal” merupakan proses penting dalam pengambilan keputusan seorang subjek untuk menentukan bentuk komunikasi yang ia ambil. Ketetapan konseptual merujuk pada apa yang ada di representations of space (identifikasi, konsepsi, dan tata aturan atas ruang yang diproduksi para ahli dan penguasa), sedangkan interpretasi personal adalah kebebasan subjek pengguna rumah untuk menyikapi—dan bersikap di dalam—rumahnya sendiri.

Di “Ruang Politik Pertama Bernama Rumah” bagian kedua ini, pertemuan antargenerasi itulah yang menjadi objek observasi utama Dito. Dalam hubungannya dengan rumah sebagai ruang produksi narasi politik, terdapat suatu perpindahan rasa, pandangan, pemahaman, dan pengalaman—migrasi narasi. Namun, karena adanya kontestasi yang saya jelaskan di atas, migrasi narasi tidak selalu berjalan mulus dan reproduksi narasi tersebut (yang didukung oleh “memori”) tidak lagi berorientasi pada keserupaan kisah/fakta. Migrasi narasi tersebut justru mengada sebagai suatu proses daripada sebagai suatu objektif; suatu proses yang merekonfirmasi peran sembari mereposisi ruang dan politik ruang. Bagaimana kemudian konflik antara “representasi ruang” dan “ruang representasi”—yang secara bawah sadar terjadi pada diri para penghuni rumah—mencuat sebagai rutinitas tindakan spasial yang berbuntut pada modus komunikasi di antara mereka? Melalui pertanyaan itu, kita patut berasumsi—sebagaimana Dito mengansumsikannya lebih dulu ketika menggagas proyek ini: ruang keluarga adalah panggung percakapan yang tidak alami, dan di titik ketidakalamiannya yang paling ekstrem, ialah ruang yang monoton. Subjek-subjek penghuni rumah terbagi-bagi ke dalam—kita bisa mengingat lagi tesis Dito yang saya singgung di awal tulisan—peran. Pembagian semacam itu membuat sub-sub-ruang di dalam rumah menjadi terfragmentasi di bawah suatu homogenisasi (karena rumah itu sendiri pun merupakan ruang yang terkomodifikasi karena tuntutan pembagian kerja/peran dalam sistem—kapitalisme—yang lebih besar). Hingga ke titik tergamangnya, rumah pun punya potensi menjadi “ruang abstrak”.

Intervensi seni, dalam hal ini, memiliki orientasi untuk menghadirkan diferensiasi. “Ruang Politik Pertama Bernama Rumah” berupaya menciptakan “ruang diferensial” (differential space; ruang [untuk menjadi] berbeda, untuk bisa melakukan ‘pembangkangan’ terhadap yang monoton/dominan itu), yang memungkinkan di dalamnya para subjek mengupayakan emansipasi dan penciptaan kontra-ingatan (counter-memory[11]) atas apa yang terjadi dalam proses re-produksi ruang politik bernama rumah. Dalam kasus Dito, ialah kontra-ingatan atas sejarah kelam bangsa dan emansipasi terhadap sistem yang menyebabkan keterputusan komunikasi antara generasinya dan generasi ayahnya, suatu jarak yang terbentuk bukan hanya dalam artian ruang (spatial) tetapi juga secara waktu (temporal). Kontra-ingatan terhadap disjungsi komunikasi itu, atau terhadap migrasi narasi yang tak lengkap itu, menurut pendapat saya, adalah inti dari empat karya yang dihadirkan dalam pameran ini.

Konteks #4: Transfigurasi Disjungsi Dua Generasi

Karya fotografi berbasis found image berjudul Sarana Bina Keluarga (atau Family Building Facilities), dalam formasi kurasi ini, mengambil bagian perannya sendiri yang khas untuk memfasilitasi penghadiran konteks visual dari apa yang diduga oleh Dito, bahwa rumah (sebagai ruang politik) selalu menentukan bahasa (atau gesture) subjek-subjek. Kumpulan foto ini membentangkan suatu corak ambilan gambar dari penampakan rumah. Beberapa gambar merupakan visual dari interior rumah (umumnya, ruang tamu), beberapa lainnya merupakan pemandangan di depan rumah: ada yang ditangkap oleh kamera yang membelakangi sisi interior rumah (sehingga kita melihat pekarangan, atau pagar, atau kondisi jalan di depan rumah), ada juga yang ditangkap oleh kamera yang menghadap rumah (sehingga kita melihat tampilan depan rumah). Secara umum, benang merah dari semua foto itu: meskipun detail komposisinya berbeda-beda, mereka semua menunjukkan nuansa yang sama—ada sebuah pola tangkapan kamera yang menggiring persepsi kita, yang melihat foto, untuk menduga adanya keserupaan persepsi dari para penghuni rumah dalam menyikapi, memandang, menilai, lantas menceritakan (lewat foto) ruang-ruang yang mereka tinggali sehari-hari. Kalau meminjam istilah Dito, ada semacam gaya bahasa yang sama.

Spekulasi pada karya ini pun mengingatkan kita—terkait politik pembangunan yang saya sebut tadi—konteks sejarah Perumnas. Hal itu paling jelas terbaca dengan adanya audio berita tentang peresmian Perumnas pertama di Depok I (dulu bernama Depok Jaya) pada tahun 1976.[12] Dalam perspektif kritis, kita patut menduga bahwa politik pembangunan lewat Perumnas adalah salah satu cara Orba untuk membentuk karakter, watak, dan jiwa setiap warganegaranya: menciptakan loyalitas, kedisiplinan, dan kepatuhan lewat dalih penciptaan keharmonisan hidup “keluarga Indonesia” di rumah yang sederhana dan terjangkau. Hal itu terlepas dari kritik di dalam sejumlah literatur yang menilai bahwa Perumnas nyatanya gagal mewujudkan cita-cita pemerataan kesejahteraan ekonomi warga negara pada masa Orba. Tapi banyak ahli yang meyakini bahwa rezim Orba sebenarnya melanggengkan dan menegaskan hegemoni kekuasaannya lewat “pemerataan pembangunan” dan pengadaan “rumah untuk rakyat” tersebut. Dengan melandaskan kesetujuan kita pada anggapan itu, patut dimaklumi kemudian jika visual pada kumpulan foto Sarana Bina Keluarga menggaungkan apa yang oleh banyak dari para ahli kajian budaya jelaskan: “karakteristik arsitektural” suatu bangunan merepresentasikan estetika ekonomi-politik penguasa. Penyeragaman atas publik, salah satunya, bisa dilihat dari penyeragaman ruang yang ada (entah itu skala rumahan, ataupun kota), yang kemudian dapat berbuntut pada penyeragaman cara pandang dan—menggunakan sekali lagi istilah Dito—penyeragaman gaya bahasa subjek-subjek penghuni rumah.

Bukankah metode yang digunakan Dito lewat Sarana Bina Keluarga ini menarik untuk menghadirkan suatu latar belakang persoalan yang nantinya, secara spesifik, di-zoom dalam karya videonya yang berjudul Jarak dalam Hitungan yang Sama (atau An Awkward Measurement of Our Distant Experiences). Bisa dibilang, Sarana Bina Keluarga berupaya menghadirkan suara-suara subjek tanpa kehadiran subjek, karena ruang-ruang yang dihuni para subjek itulah yang akan berbicara sendiri. Dengan kata lain, Dito tetap teguh pada gagasan proyeknya mengenai “ruang politik”.

Sebelum saya membahas karya video yang memperbesar (zooming-in) penglihatan kita ke inti persoalan yang digali Dito di dalam “rumah” dan “memori”-nya terkait politik, Suara di Belakang Kepalamu (atau Sound at the Back of Your Head) perlu dikedepankan terlebih dahulu sebagai penghadiran konteks visual lainnya, tetapi yang ini lebih cenderung tentang bagaimana narasi politik ditransfer seiring dengan maraknya teknologi media hinggap di ruang-ruang privat masyarakat, serta keterkaitannya dengan pengalaman audiovisual subjek di luar teknologi itu. Dikonstruksi sebagai karya instalasi video 9 kanal (dan menggunakan TV tabung), video ini memanifestasikan penggunaan simbolik suatu objek yang erat dengan politik kedisiplinan—bahkan kontrol bawah sadar—Orba yang militeristik. Sebagaimana cerita Dito kepada saya, bunyi langkah sepatu bot adalah memori yang begitu kuat dan lekat dengan bagaimana generasi ayahnya memahami politik. Berdasarkan pengalaman mendengar yang dipunyai subjek penghuni rumah, Dito bermain-main dengan visual sepatu bot yang ikonik itu, visual yang, ketika diletakkan di dalam konteks sejarah visual politik pembangunan Orba, dengan sendirinya akan bermakna politis. Sepatu bot bisa dibilang adalah ikon yang menghantui warga negara Indonesia pada periode tertentu ketika hukum militeristik diberlakukan oleh rezim hingga ke titik yang benar-benar mengekang.[13] Tidak hanya itu, pertimbangan penggunaan objek TV tabung pun berkaitan dengan konteks waktu yang menandakan gejala zaman: TV adalah sarana utama penguasa Orba untuk mengontrol masyarakat dengan informasi—watak publik dikonstruksi sesuai agenda negara. TV adalah objek umum yang ada di dalam ruang keluarga di rumah; TV tabung adalah sebuah indeks untuk berbicara tentang karakteristik ruang (yang tentunya politis) di era tertentu.

Demikianlah, jika konteks kebendaan dan waktu ini memang penting, maka tentu akan [harus] berbeda objeknya jikalau Dito ingin berbicara politik masa kini: kita tak akan lagi melihat kotak kaca biang pembodohan itu, selain gawai ramping selebar genggaman telapak tangan dengan layarnya yang vertikal. Bukan lagi ikon sepatu bot itu yang menjadi isinya, melainkan—mungkin sebagai salah satu contoh saja—meme anggota DPR yang mematikan pengeras suara saat sidang pengesahan Omnibus Law Ciptaker.

Trauma atas rezim itulah yang diolah secara artistik oleh Dito untuk menghadirkan suatu transfigurasi narasi politik yang akan menguraikan karakteristik dari disjungsi antara dua generasi (ayahnya dan dirinya) yang sama-sama mempunyai hubungan—meskipun mungkin tidak secara langsung—dengan gejolak sosial dan turbulensi politik sezaman: Dito dengan tahun 98, ayahnya dengan tahun 65. Transfigurasi ini diciptakan untuk mengungkapkan betapa hegemoni kekuasaan dapat berdampak pada bentuk dan alur komunikasi yang berlangsung antara dua generasi tersebut, yaitu adanya keterputusan substansial akibat pertimbangan-pertimbangan personal yang dilatarbelakangi oleh—kita kembali ke awal—proses produksi ruang: praktik spasial sehari-hari, representasi ruang yang bergulir, dan ruang-ruang representasi yang dijalani.

Seorang laki-laki tua memasuki sebuah ruang—yang bisa kita duga itu adalah ruang keluarga—sementara si anak muda, diperankan oleh Dito sendiri, bersantai di sana. Tak lama kemudian, kita mendengar mereka bercakap-cakap dalam nuansa yang formal. Lebih tepatnya: sengaja dikonstruksi oleh si pembuat video menjadi “seformal mungkin”. Bahkan, kesengajaan itu dipaparkan ke mata penonton sebagai bagian dari gaya naratif video itu. Alih-alih percakapan yang cair dan bebas dari kesan “sedang acting”, Dito justru memilih untuk menunjukkan bahwa percakapan itu memang diatur berdasarkan skenario. Kedua pemeran berbincang sambil membaca naskah. Dari yang awalnya hanya basa-basi, percakapan itu sampai pada saling pengakuan terkait alasan mengapa tidak membicarakan politik (termasuk isu-isu politik praktis) satu sama lain di rumah. Dari situ, kita mengetahui alasan-alasan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran, ketakutan, juga trauma yang dipahami dan dialami secara berbeda oleh ayah dan anak tersebut. Percakapan terus berlangsung sembari sesekali diselipi visual sepatu bot—visual yang sama dengan apa yang kita lihat di dalam instalasi video 9 kanal. Dan di ujung video itu, kita akan melihat bahwa instalasi video 9 kanal berada di dalam satu ruangan yang sama dengan peristiwa percakapan yang kita tonton. Video berakhir tatkala si ayah pergi ke luar frame (keluar dari ruang keluarga itu) dan Dito juga pergi setelah mematikan semua layar TV tabung. Inilah adegan-adegan yang terkonstruksi ke dalam karya berjudul Jarak dalam Hitungan yang Sama (atau An Awkward Measurement of Our Distant Experiences), karya yang, buat saya pribadi, menjadi intisari dari proyek “Ruang Politik Pertama Bernama Rumah” Dito yang kedua ini.

Terutama, jika boleh mengelaborasi lebih jauh estetika video ini, ialah soal kehadiran naskah yang dengan terang-terangan dibaca oleh kedua pemeran. Naskah itu telah menghancurkan “tembok keempat” meskipun kedua aktor tak berbicara kepada kita, penonton. Dengan metode penyutradaraan a la Brechtian seperti ini, kesadaran penonton justru lebih digugah secara performatif. Video ini membuka narasi tentang komunikasi yang dikonstruksi, yang dikontrol, yang tidak alamiah. Kenyataannya, model komunikasi semacam itulah yang menjadi soal bagi Dito, setidaknya yang ia alami. Spekulasinya, itu semua dapat terjadi akibat “ruang politik” yang menaungi kedua subjek. Dan jika spekulasi itu benar adanya, komunikasi yang serupa punya kemungkinan untuk terjadi di “ruang politik” (di rumah) yang lain jikalau karakteristik ruangnya sama: Perumnas, misalnya. Maka, kita bisa membayangkan, betapa konstruksi ruang oleh kekuasaan yang bekerja di masyarakat berkaitan dengan relasi sosial yang terjadi di dalam ruang tersebut. Ini bukan berarti bahwa naskah yang dibaca para aktor merepresentasikan “konstruksi kekuasaan” Orba. Akan tetapi, dengan modus artistik semacam itu, kita—audiens—bertemu dengan celah-celah yang bisa kita lalui untuk sampai pada penafsiran demikian. Bukankah seperti itu suatu karya seni bekerja? Bahwa, narasi politik yang menjadi dasar suatu hipotesis kreatif, perlu ditransfigurasi menjadi hal yang dapat dialami secara estetis. Hal yang berbeda, bisa jadi, jika naskah itu tidak ada. Kita—penonton—barangkali akan kembali menatap suatu “kenyataan yang terpanggungkan” yang memiliki ilusi gaib sehingga membuat kita tak sadar bahwa kenyataan itu adalah panggung dari hasil konstruksi tertentu. Dalam rangka membongkar panggung itulah, atau untuk mengurai mekanisme produksi dari suatu relasi sosial yang kita alami sehari-hari, metode yang digunakan Dito dalam video ini terbilang efektif dan menginspirasi.

Tercipta dengan gaya ungkap yang, terbilang, berbeda dari kebiasaan yang umum digunakan oleh, sebutlah misalkan, pembuat dokumenter dalam membingkai isu-isu tentang trauma sejarah di Indonesia, bolehlah saya menyatakan bahwa Jarak dalam Hitungan yang Sama adalah sebuah “ruang diferensial” yang memungkinkan penciptaan kontra-ingatan; bahwa kita perlu mengingat hal yang kecil-kecil, yang tercecer dan tersebar di luar cakupan dan agenda narasi dominan. Namun, bukankah dengan begini, kita seolah-olah perlu menarik suatu simpulan bahwa Dito, si seniman, masih mengandaikan sebuah daya ungkap lanjutan untuk terus menjaga memori mengenai narasi-narasi politik yang bergulir…?

Video yang berjudul Kerja-Kerja dalam Turunan Waktu (atau Homework: In Time Derivatives), bagi saya, adalah metafora terkait hal itu. Kehadirannya di dalam pameran ini seakan menjadi tanda semicolon—si pengarang punya kesempatan untuk mengakhiri cerita ini, tapi memilih untuk tidak melakukannya. Dan bahwa ada bagian-bagian yang memang saling terkait, tapi bisa bekerja sendiri-sendiri, begitu pula dengan proses penggalian ingatan tandingan: setiap generasi mempunyai pendekatannya sendiri. Bagi generasi ayah Dito, agaknya, menjaga sikap dalam membahas isu politik adalah pilihan, dan memigrasikan narasi tersebut dengan cara demikian adalah hal yang perlu dilakukan. Sedangkan bagi Dito dan generasinya, perlu ada disrupsi tertentu untuk benar-benar membuka secara gamblang relasi kekuasaan yang laten yang bekerja pada diri kita. Kita bisa menangkap niatan Dito, bahwa tugas untuk menguak hal itu belum selesai—sebagaimana kita lihat pernyataan Dito di dalam video ini. Menimbang potensi interpretatif yang dipunyai karya ini: penggunaan teks, sebagai elemen visual utamanya, menggemakan gagasan tentang kerja suatu penanda—bersifat terbuka dan plural—yang akan terus berkembang dan menuntut penafsiran-penafsiran baru. Dengan menyatakan bahwa “pekerjaan rumah belum selesai” lewat teks sebagai suatu Teks (dengan huruf kapital—konsep dari Barthes), video keempat ini juga bersifat performatif, dalam arti bertindak sebagai seruan kreatif daripada sekadar testimoni historis, dan bahwa narasi-narasi politik yang melingkungi kita di dalam ruang-ruang sehari-hari perlu dibingkai sebagai suatu fenomena sastraik.

Maka, menutup tulisan panjang ini dengan beberapa kalimat, “Ruang Politik Pertama Bernama Rumah” adalah sebuah proses yang belum selesai karena rumah akan selalu berbeda setiap kali generasi baru tumbuh dan mencoba memulai upaya pengingatan akan sejarah masa lalu. “Ruang Politik Pertama Bernama Rumah” adalah sebuah usaha untuk meluruskan hubungan kita dengan masa lalu melalui sudut pandang hari ini, dan langkah awal untuk melihat relasi kita yang sebenarnya dengan ruang-ruang politik lainnya, yang bisa jadi lebih besar, atau bahkan malah lebih kecil dari rumah, yaitu [tubuh] diri sendiri. *

Bibliografi

Lefebvre, Henri. 1991. The Production of Space. Oxford: Basil Blackwell Ltd.

Foucault, Michel. 1977. Language, Counter-memory, Practice: Selected Essays and Interviews, ed. Donald F. Bouchard. New York: Cornell Unitersity Press.

Barthes, Roland. 1977. Image, Music, Text, terj. Stephen Heath. New York: Hill and Wang.

Stewart, Lynn. 1995. “Bodies, visions, and spatial politics: a review essay on Henri Lefebvre’s The Production of Space”, Environment and Planning D: Society and Space, vol. 13, hal. 609-618.

Medina, José. 2011. “Toward a Foucaultian Epistemology of Resistance: Counter-Memory, Episte-mic Friction, and Guerrilla Pluralism”, Foucault Studies, No. 12, hal. 9-35.

Watkins, Ceri. 2005. “Representations of Space, Spatial Practices and Spaces of Representation: An Application of Lefebvre’s Spatial Triad”, Culture and Organization, vol. 11, No. 3, hal. 209-220.

Tentang Penulis:

Manshur Zikri (1991) saat ini bekerja sebagai kurator dan manajer artistik di Cemeti – Institut untuk Seni dan Masyarakat. Setelah meraih gelar Sarjana di Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia, pada tahun 2004, Zikri kemudian aktif melakukan kajian secara independen terhadap isu-isu seputar kesenian, perfilman, dan media. Beberapa hasil kajiannya, antara lain “Masyarakat Berdaya untuk Pemberdayaan Pemerintah: Konsep dan Praktik” (dipresentasikan pada 6th International Symposium of Journal Antropologi Indonesia, Depok, 2016), “Visual Vernakular dan Bahasa Seni Media Kini” (dipresentasikan pada Simposium Nasional Seni Media Indonesia, Pekanbaru, 2017), “Indonesian Censorship in the 1980s” (dipresentasikan pada Censorship & Film Conference: A Southeast Asian Perspective, Yangon, 2017), dan “Developing a Film Festival with a Community-based Approach: ARKIPEL” (dipresentasikan pada Experimenta Symposium: Artists’ Film in Asia, London, 2017). Zikri juga adalah salah satu anggota Forum Lenteng. Bersama organisasi itu, ia telah menerbitkan beberapa buku, antara lain Seni di Batas Senen (2013), Gerimis Sepanjang Tahun (2014), dan Sebelas Kisah Dari Tenggara (2016). Salah satu tulisannya, berjudul “Looking at IM’s Affirmative Aesthetics”, mengkaji praktik dan estetika dari seorang seniman Korea bernama IM Heung-soon, dimuat dalam antologi berjudul IM Heung-soon: Toward a Poetics of Opacity and Hauntology dan diterbitkan oleh National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea pada tahun 2018.

[1] Lihat Cemeti, “Ruang Politik Pertama Bernama Rumah”, di situs web Cemeti – Institut untuk Seni dan Masyarakat.

[2] Cemeti awalnya adalah sebuah rumah yang terletak di Jalan Ngadisuryan No. 7 A (26), yang sebagian ruangnya difungsikan sebagai ruang pameran dan menggunakan nama “Galeri Cemeti”. Lalu, pada tahun 1999, galeri ini pindah ke Jalan D. I. Panjaitan No. 41, Mantrijeron, dan menggunakan nama “Rumah Seni Cemeti”. Lihat Cemeti, “Linimasa Program Pameran Cemeti Periode 1988 – 1998”, diakses dari situs web Cemeti – Institut untuk Seni dan Masyarakat pada tanggal 20 Oktober 2020.

[3] Tahun 2017, Cemeti berganti nama dan kepengurusan. Keterangan di situs web Cemeti: “Slogan ‘Institut untuk Seni dan Masyarakat’ mulai digunakan dalam rangka mengekspresikan komitmen organisasi terhadap praktik artistik yang terlibat secara sosial dan politik, mengeksplorasi kemungkinan galeri untuk bertindak sebagai situs penting bagi aksi-aksi sipil.” Lihat Cemeti – Institut untuk Seni dan Masyarakat, diakses dari di situs web Cemeti – Institut untuk Seni dan Masyarakat pada tanggal 20 Oktober 2020.

[4] Henri Lefebvre, The Production of Space (Oxford: Basil Blackwell Ltd., 1991), hal. 38-39.

[5] Jika berkenan, saya bisa memberi PR untuk Anda telusuri di waktu-waktu senggang sembari membuka-buka arsip pameran itu: video performance Dito itu menggemakan suatu polemik mengenai politik gender, bahkan persoalan-persoalan ideologis lainnya—kalau Anda bersedia menggalinya dan menafsirkannya lebih…, dan lebih jauh lagi—terkait hal-hal yang berbau konstruksi sosial-budaya, yang memancar (atau terartikulasikan secara puitik) pada gerak tubuh kedua performer.

[6] Dengan cara yang unik, bukan hanya rutinitas staf Cemeti yang diganggu, tetapi kebiasaan spasial pengunjung pameran pun dibuat menjadi tidak biasa: bagaimana rasanya saya—pengunjung pameran—menyelami secara estetis “ruang representasi karya seluas diameter bangku” sementara area di luar orbit bangku tersebut adalah zona-zona “bukan seni”…? Tegangan dari kedua zona itu (antara “ruang si bangku” dan “ruang kantor staf Cemeti”) mengingatkan kita pada hubungan dialektis antara “ruang abstrak” dan “ruang diferensial”. Kita bisa saja berargumen bahwa “ruang kantor” mewakili apa yang disebut Lefebvre sebagai ruang abstrak—ruang yang terfragmentasi diakibatkan oleh “pemisahan aktivitas produktif dari reproduksi hubungan sosial” (dikutip dari Lynn Stewart, “Bodies, visions, and spatial politics: a review essay on Henri Lefebvre’s The Production of Space”, Environment and Planning D: Society and Space, 1995, vol. 13, hal. 614). Dan dalam ‘perlawanan’ terhadap homogenisasi yang terjadi pada ruang kantor tersebut, objek bangku sebagai ruang selaan/selipan Dito merupakan entitas/objek diferensial. Begitu pula sebaliknya: di mata audiens, ruang kantor Cemeti adalah suatu keadaan berbeda yang bisa saja “memulihkan” apa yang selama ini tengah terputus.

[7] Lihat pemaparan Lefebvre tentang perbedaan antara “representasi-representasi ruang” dan “ruang-ruang representasi” ini di Henri Lefebvre, op. cit., hal. 41-42.

[8] Dengan huruf kapital; merujuk istilah Roland Barthes tentang Text

[9] Istilah ini dari saya pribadi.

[10] Mencermati tulisan Lefebvre, perlu kita garisbawahi bahwa semua karya seni, pada dasarnya, adalah objek di mana atau yang melaluinya ruang-ruang representasi (representational spaces) tampil/tampak, karena merupakan hasil interpretasi atas representasi-representasi ruang (representations of space) yang ada. Begitu pula semua karya yang dipamerkan Dito, yang adalah representational space dari sudut pandang ontologisnya. Akan tetapi, video The First Political Space Called Home menjadi bersifat rangkap (atau menjad “meta-”) karena, secara substansial, ia didominasi oleh isi yang merupakan uraian puitik tentang representational space itu sendiri.

[11] Gagasan Foucauldian mengenai pertarungan kritis untuk menandingi monopoli praktik-praktik memproduksi pengetahuan (atas sejarah). (Lihat José Medina, “Toward a Foucaultian Epistemology of Resistance: Counter-Memory, Epistemic Friction, and Guerrilla Pluralism”, Foucault Studies, No. 12, Oktober 2011, hal. 9-35), atau mengacu ke pembahasan Michel Foucault, Language, Counter-memory, Practice: Selected Essays and Interviews, ed. Donald F. Bouchard (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1977), hal. 160.

[12] Lihat Iswara N Raditya, 18 Juli 2018, “Taktik Orde Baru Pikat PNS dan Rakyat Lewat Perumnas”, diakses dari situs web tirto.id: https://tirto.id/taktik-orde-baru-pikat-pns-dan-rakyat-lewat-perumnas-cPlN, tanggal 5 November 2020.

[13] Menarik juga untuk saya singgung di sini interpretasi Umi Lestari atas ikon sepatu bot di dalam film Nawi Ismail tahun 1975, Benyamin Tukang Ngibul. Di film itu, sepatu bot digunakan secara sinematik untuk membicarakan trauma sejarah—yang dalam konteks sosiopolitik Indonesia, trauma itu berkaitan dengan kuasa militerstik Orba. Lihat di Umi Lestari, Nasionalisme dalam Film Nawi Ismail: Analisis Mengenai Ideologi dalam Film si Pitung, Mereka Kembali, Ratu Amplop, Samson Betawi, 3 Janggo, Benyamin Tukang Ngibul, dan Memble tapi Kece, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018), hal. 148-154. Analisis Lestari ini menunjukkan bahwa ikon sepatu bot lekat dengan perkembangan sosial dari teknologi media, bahwa, sebagai simbol yang mengejawantah dari interpretasi publik atas representasi-representasi kekuasaan negara, sepatu bot masuk ke ruang-ruang visual masyarakat. Sepatu bot ada di TV, juga di sinema.