Bahkan Memotret Lebih Mudah daripada Bersiul: Praktik Fotografi dan Tantangan Kerja Pengarsipan

— Arlingga Hari Nugroho

Jika ada hal yang lebih mudah dibandingkan bersiul, maka salah satu jawabannya adalah memotret. Hari ini, untuk sekadar mengeluarkan bunyi dari bibir, bisa jadi perkara yang tidak mudah dibandingkan dengan menangkap momen yang terlintas menggunakan kamera. Memonyongkan bibir, lalu memberi sedikit celah berbentuk bulat kecil di bagian tengahnya, dan menghembuskan napas, barangkali tidak selalu menghasilkan bunyi. Namun untuk memotret, asalkan saja ada alatnya, siapapun dapat langsung membekukan imaji dalam layar menjadi foto hanya dengan sekali klik.

Perkembangan fotografi seperti terus mengalir mengikuti lintasan zaman dengan deras dan tidak terduga. Pertama, deras sebab teknologi fotografi ternyata mampu melampaui jauh versi-versi sebelumnya menuju perkembangan yang semakin mutakhir, dan kedua tidak dapat diduga sejauh mana fotografi kemudian mampu mendistribusikan arsip foto di tengah masyarakat sehingga memberikan pengetahuan baru bagi subjek yang melihatnya. Dengan teknologi dan teknik yang berkelindan di dalamnya, fotografi tidak lagi hanya dilihat sebagai kerja memotret dan mencetak di atas kertas saja. Lebih dari itu, praktik produksi foto di dalam fotografi mampu mengarah pada proses pengelolaan berbagai macam berkas yang sering disebut sebagai pengarsipan.

Hal yang sama juga dikatakan seniman Rangga Purbaya (Ruang MES 56) dalam kegiatan Creative Sharing “Fotografi dalam Pengarsipan Dokumentasi Kebudayaan” di Taman Budaya Yogyakarta pada Jumat, 16 Juni 2023 lalu. Menurutnya, fotografi memiliki beberapa fungsi dalam penerapannya, di antaranya merekam dan mengabadikan momen, media ekspresi, serta menjadi dokumentasi dan pengarsipan. Memotret, asalkan ada alatnya, memang mudah. Namun memiliki kesadaran untuk melakukan kerja pengarsipan dengan medium fotografi adalah suatu hal yang lain.

Kesadaran akan pengarsipan inilah yang membuat fotografi menjadi penting dalam praktiknya. Bahkan sudah dimulai sejak awal perkembangan teknologi fotografi lahir di peradaban. Jika menilik ke dalam sejarah bangsa sendiri, Kassian Cephas (1845-1912) patutlah jadi nama yang harus disebut jika membicarakan fotografi dan praktik pengarsipan, khususnya di wilayah Hindia Belanda.

Dalam buku Cephas, Yogyakarta: Photography in the Service of the Sultan (1999), para sejarawan kontemporer telah menganggap Kassian Cephas sebagai fotografer pribumi pertama yang melayani Kesultanan Yogyakarta sebagai fotografer istana. Foto-foto hasil jepretan Cephas yang telah menjadi arsip, banyak menampilkan citra atas kehormatan seperti foto keluarga Sultan, ragam upacara istana, pertunjukan teatrikal kerajaan, hingga reruntuhan candi-candi Hindu-Jawa.

Fungsi fotografi sebagai bagian dari pengarsipan juga pernah dituliskan Yudhi Soerjoatmodjo dalam esai Tantangan Ruang: Fotografi di Indonesia, 1841-1999 (2011). Yudhi menuliskan ulang bahwa Daguerreotype tiba di kota Batavia pada tahun 1841, kurang lebih dua tahun sejak kamera itu pertama kali ditemukan di Prancis.

“Kamera tersebut segera dibawa ke Jawa Tengah dengan perintah khusus bahwa benda itu digunakan untuk ‘mengumpulkan representasi fotografis dari pemandangan penting, dll’,” tulis Yudhi.

Maka jika kita membayangkan fotografi hanyalah persoalan gear mahal seperti kamera DSLR dan kamera mirrorless, barangkali kita sedang mengingkari tumpukan foto keluarga di galeri smartphone masing-masing. Di zaman modern ini, kebutuhan untuk memiliki perangkat komunikasi hampir menjadi kewajiban. Dengan menggunakan smartphone atau handphone, siapapun kini memiliki kesempatan untuk melakukan kerja-kerja pengarsipan dalam praktik fotografi. Setiap orang hanya perlu berjalan, mengeluarkan smartphone, lalu memotret. Uniknya, foto atau video ini sudah dapat dengan mudah dibagikan ke publik dalam hitungan detik.

Lalu apakah semudah itu melakukan kerja pengarsipan dengan medium fotografi?

Media Sosial sebagai Ruang Pengarsipan Populer

Jika memotret lebih mudah daripada bersiul, maka ada poin penting lainnya yang barangkali susah-susah gampang yaitu memilih ruang penyimpanan arsip. Memotret memang mudah, lantas di manakah kita akan menyimpan berkas foto yang semakin hari semakin bertambah?

Sejarah fotografi telah membuktikan bahwa perjalanan panjang dalam produksi foto telah menciptakan beraneka ragam ruang penyimpanan. Mulai dari ruang terbatas berbasis perangkat atau sistem yang disebut memory, hingga ruang dengan model komputasi di internet yang acap diistilahkan dengan sebutan cloud drive. Fotografi dan komponennya, menjadi salah satu catatan sejarah bagaimana teknologi terus berkembang hingga hari ini.

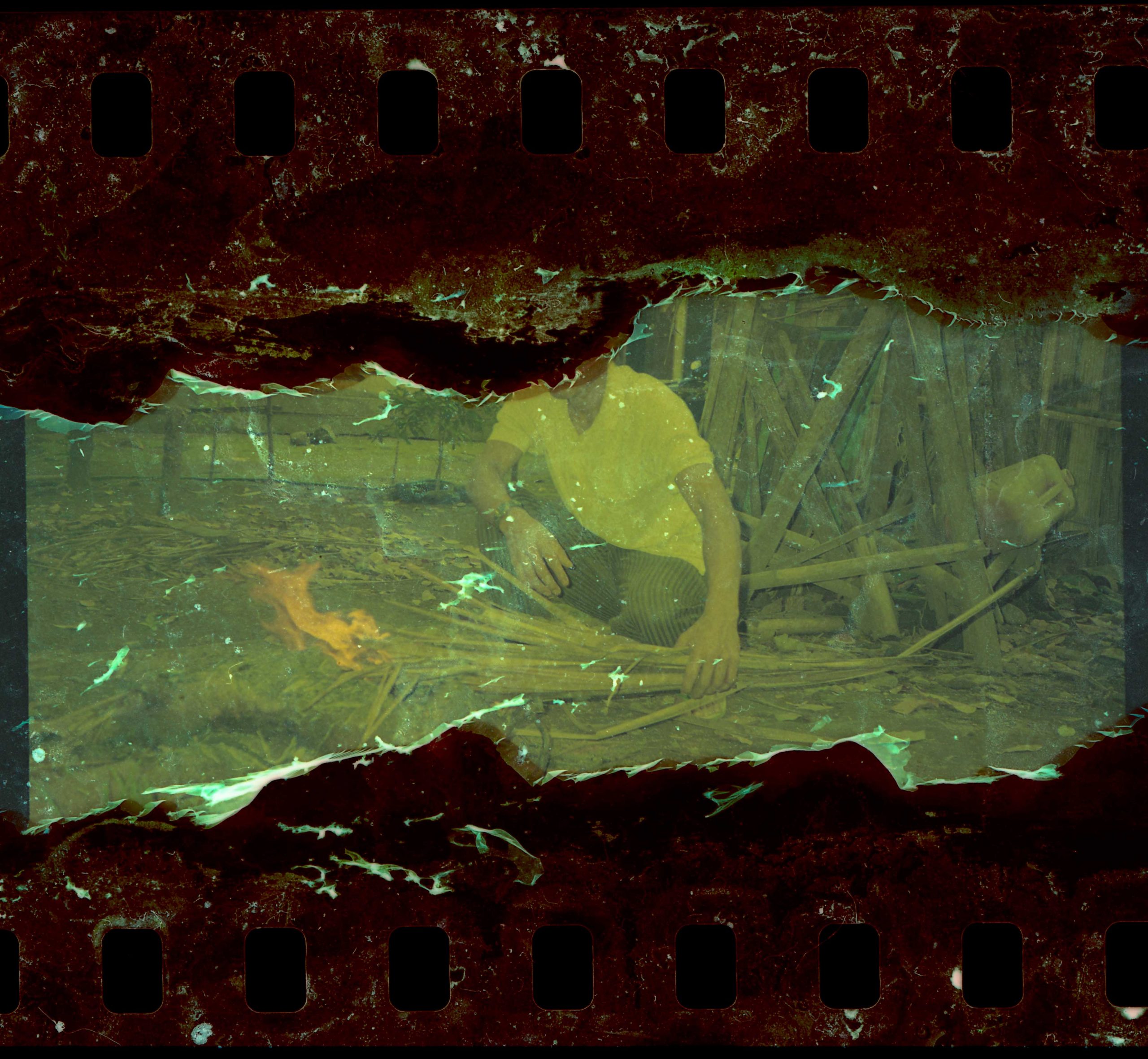

Sebut saja dimulai dari era ketika kamera analog populer di masyarakat. Praktik produksi foto dengan menggunakan kamera analog menyisakan kenangan bagi sebagian orang yang pernah berkelindan di dalamnya. Ada kompromi atas jumlah roll film yang terbatas, tak ada layar pratinjau hasil jepretan, hingga biaya ekstra untuk proses produksi (cetak). Distribusi foto kemudian jadi perkara yang tidak mudah untuk dihadirkan di ruang publik.

Di sisi lain, hal ini juga beririsan dengan bagaimana produksi foto kamera analog memilih ruang penyimpanannya. Hal yang paling lumrah tentu dengan menyimpan foto yang telah dicetak ke dalam album foto. Praktik ini tentu menjadi tahap akhir dari proses produksi foto. Dengan kata lain, ada semacam kesadaran untuk menyimpan imaji dalam bentuk fisik yang di kemudian hari menjadi sebuah arsip.

Dalam rentang waktu yang hampir bersamaan, teknologi kamera digital mulai berkembang. Di Indonesia, tahun 1990-an hingga awal 2000-an adalah momen di mana kamera digital hampir melahap habis praktik fotografi (analog) sebelumnya. Arus tren kamera digital dianggap lebih mudah untuk mendistribusikan foto (arsip). Belum lagi kehadiran smartphone atau handphone yang menyematkan kamera di dalamnya. Tentu saja selain lebih mendukung pekerjaan sehari-hari, bentuk produksi yang praktis selalu menjadi alasan mengapa perangkat ini dipilih.

Salah satu yang tidak bisa terlepas dari budaya populer hari ini adalah mendistribusikan arsip melalui media sosial. Ragam platform digital seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya secara tidak langsung menjadi salah satu pilihan atas ruang pengarsipan yang populer. Uniknya, foto yang pernah diunggah di media sosial punya fitur untuk mengingatkan Kembali arsip unggahan tersebut di tahun berikutnya. Bayangkan, platform semacam ini bahkan telah memulai dan menyadari bagaimana suatu unggahan akan menjadi arsip di kemudian hari.

Fungsi sebagai sarana hiburan dan komunikasi nampaknya lebih familier bagi sebagian orang ketika membicarakan apa itu “media sosial”. Namun lebih dari itu, praktik memotret, mengunggah, dan mendistribusikan konten ke media sosial disadari maupun tidak disadari sekaligus menjadi bagian dari pengarsipan. Dari sekian banyak cara, mendistribusikan arsip melalui media sosial menjadi pilihan yang mudah, murah, dan populer untuk dilakukan oleh siapapun.

Tidak ada syarat khusus selain harus membuat dan memiliki akun pengguna di media sosial tersebut. Lalu, asal konten (foto/video) tidak menyinggung secara negatif persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), media sosial “berkenan” menjadi ruang penyimpanan arsip yang diunggah. Menariknya lagi, ruang pengarsipan di media sosial punya cara sendiri untuk membaur dengan ekosistem para pengguna di dalamnya, yaitu mempertemukan ragam individu dalam grup dan komunitas yang disukainya.

Berbicara tentang ruang pengarsipan di media sosial, tak terlepas dari bagaimana arsip itu hadir, tertelan waktu, lalu kemudian muncul sewaktu-waktu. Misalnya, ragam kasus tindak pidana yang berawal dari “jejak digital” punya tempat sendiri di dunia siber. Istilah “jejak digital” menjadi populer disebut-sebut dalam pembahasan yang menyangkut jejak data seseorang di internet. Arsip yang bertebaran di media sosial ini, kemudian dipaksa hadir dalam suatu bahasan tertentu.

Ada banyak contoh kasus tindak pidana yang beririsan dengan “jejak digital”, misalnya kasus pencemaran nama baik, penipuan online, pencurian data, hingga penyebaran konten asusila di bawah umur. Lagi-lagi, media sosial menjadi semacam ruang singgah yang mampu menampung beragam arsip yang di kemudian hari dipergunakan untuk kepentingan tertentu.

Tantangan Fotografi dalam Merawat Arsip

Perputaran antara produksi fotografi, ruang pengarsipan, dan distribusi arsip nampaknya perlu dicermati ulang. Pengarsipan, apapun bentuk arsipnya, merupakan suatu produk pengetahuan. Arsip dalam bentuk foto/video yang hadir di ruang publik memiliki beberapa peran penting. Citra atas suatu objek yang terekam dalam lensa kamera mampu memberikan visual yang kuat hanya dalam wujud fisik selembar kertas foto atau layar video. Melalui fotografi, suatu arsip dapat memberikan spekulasi yang mendalam atas karakter, budaya, hingga peristiwa sejarah yang menjadi suatu pengetahuan bagi subjek yang melihatnya.

Di Amsterdam, terdapat salah satu museum terbesar yang memiliki arsip sejarah melimpah bernama Tropenmuseum. Tropenmuseum merupakan museum antropologis yang menyimpan berbagai arsip fotografi tradisional dan modern. Laman resmi tropenmuseum.nl menuliskan bahwa koleksi yang dimiliki museum mencapai angka ratusan ribu objek dan gambar fotografi, tepatnya “berisi hampir 450.000 objek dan 260.000 gambar fotografi yang merupakan bagian dari koleksi negara bagian atau kotamadya, dan 350.000 gambar lain yang bernilai dokumenter”.

Kumpulan arsip fotografi ini tentu saja menjadi produk pengetahuan yang hadir di ruang publik. Dari banyak koleksi tersebut, setiap satu fotonya mampu memberikan pengetahuan atas suatu kebudayaan. Bayangkan saja, dari sini praktik fotografi sebagai pengarsipan telah memberikan gambaran holistik tentang keadaan sosial, lingkungan, aktivitas, dan budaya dalam satu potongan kertas.

Keberadaan arsip juga tidak bisa dilepaskan dari konteks kuasa pemilik aset atau ruang di mana arsip itu dihadirkan. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana arsip tersebut kemudian didistribusikan kepada publik. Tentu ini bukan lagi perkara lebih mudah memotret, daripada sekadar bersiul. Tantangannya adalah bagaimana merawat arsip itu sendiri. Tujuannya adalah untuk tetap dapat melakukan kerja penyimpanan, pengelolaan, dan pendistribusian arsip fotografi untuk jangka waktu yang lama. Setiap ruang penyimpanan sudah pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tantangan semacam ini barangkali bisa menjadi pekerjaan rumah bagi siapapun yang mengerjakannya.

Semudah apapun teknologi meringankan pekerjaan, tantangan dan aturan di dalamnya akan selalu mengikuti. Begitu juga halnya pada praktik fotografi dalam memproduksi dan mendistribusi arsip foto/video yang erat singgungannya dengan perkembangan teknologi. Perlu semacam negosiasi untuk memastikan penyimpanan, pengelolaan, dan pendistribusian arsip hadir di ruang publik dengan tepat.

Untuk menjawab hal tersebut, kita bisa mulai menilik lagi bagaimana fotografi beradaptasi dengan zamannya. Produksi fotografi di setiap zamannya, tentu akan menyesuaikan produk fisik yang dihasilkannya. Ada banyak pilihan yang bisa dipakai untuk merawat kerja-kerja pengarsipan dalam lingkup fotografi. Mulai dari penyimpanan arsip menggunakan album foto, media sosial, museum atau galeri seni, hingga repositori. Repositori atau tempat penyimpanan digital bisa jadi pilihan yang tepat jika mengingat bagaimana teknologi hari ini berkembang dan berperan penting. Akses yang mudah, kelengkapan metadata, dan ruang penyimpanan berbasis jaringan internet sudah dilakukan oleh sebagian orang maupun kelompok arsiparis.

Ruang penyimpanan digital juga tak bisa terlepas dari relasi kuasa atas ruang keberadaannya. Dalam hal ini, tentu saja diwakili oleh para struktur pengelola platform tersebut. Repositori mampu memberikan kontrol akses untuk membatasi arsip yang dimilikinya dilihat, diedit, dan diunduh oleh publik. Ini menjadi salah satu cara untuk tetap menjaga keamanan data dan hak cipta atas arsip yang ada. Dari situlah kemudian praktik fotografi mampu merawat arsip untuk bertahan sedikit lebih lama sebagai suatu pengetahuan.

Demikianlah praktik fotografi dan tantangannya untuk mendistribusikan arsip. Tantangan ini juga bisa menjadi spekulasi untuk melihat seperti apa masa depan fotografi dan pengarsipan di kemudian hari. Jika diperhatikan, peran fotografi hampir tak pernah lepas dari konteks zaman yang sedang berlangsung, begitu juga kerja pengarsipan. Namun, jika dirasa cukup menyusahkan untuk melakukan kerja pengarsipan melalui medium fotografi, barangkali kita bisa memulai lebih dulu dengan belajar bersiul.